湿原のストーカー(Fen Stalker)はカードセット「プロフェシー」に収録されたクリーチャーである。

今回はドミナリア次元特有のクリーチャーである「夜魔」についても解説する。

湿原のストーカーの解説

As silent as a shadow, and just as hard to flee.

影のごとく無音、そして振り切るのが難しいこともまた影のごとし。

引用:湿原のストーカー(Fen Stalker)のフレイバー・テキスト

上が英語原文。下が和訳製品版

湿原のストーカー(Fen Stalker)はドミナリア次元北ジャムーラ亜大陸の夜魔である。

イラストを見るとおおむね人型をしている。いくぶん猿にも似た大きな頭部には側面から黒い雄牛のような角が突き出ている。体表は茶褐色で、乾燥してひび割れた泥のようにも、古木の幹のこぶの集合体のようにも見える。手には黒く鋭い鉤爪が確認できる(つま先は隠れていて見えない)。身体の所々に棘状の突起がある。長い尻尾は茨の蔦のように棘が密集している。

ちなみに2020年8月現在、このカードが最後に登場した夜魔クリーチャー・カードである。つまり20年以上、新種の夜魔は登場していないことになる。

ストーカーという名前の意味

カードのメカニズム上では、限定的な回避能力である「畏怖」を持たされている。フレイバー・テキストでも、影のように無音で振り切ることが難しいとあり、カード名通りに「ストーカー(Stalker)」=「忍び寄る者」だ。

個人的に、カード名の「ストーカー」には、このカードが「夜魔(Nightstalker)」の1種である、という含みも込められているように感じる。

「stalk」には「闊歩する」「こっそり追跡する」「忍び寄る」「(幽霊が)さまよい出る」と言った意味合いがある。だから、「night」+「stalker」で「闇夜に忍び寄る者・さまよい出た者」くらいの意味になる。和訳の「夜魔」は「夜にさまよう魔物」と言った連想だろうか。

大沼沢地帯ナカイヤ

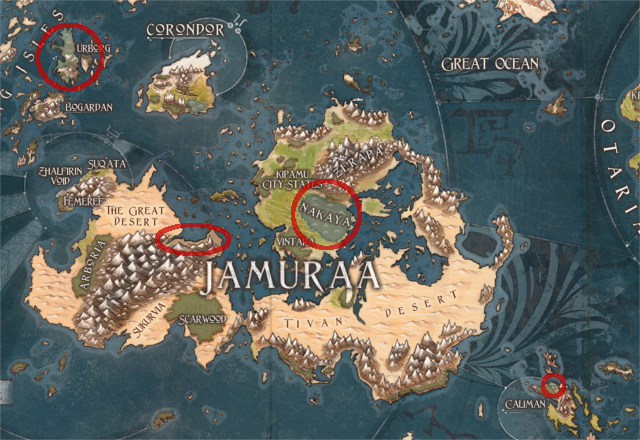

AR4560年現在の北ジャムーラ現在ドミナリア地図より抜粋引用

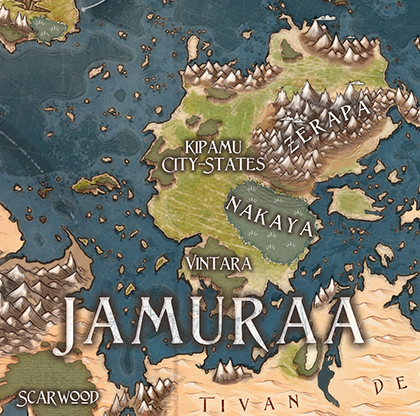

カード名で「湿原」と訳された「Fen」は「沼地、沼沢地、湿地帯」といった地形を指す言葉である。北ジャムーラ亜大陸の湿原といえば、ナカイヤ(Nakaya)というドミナリア次元有数の広さを誇る大沼沢地帯がある。

湿原のストーカーはナカイヤにいる夜魔と考えておいて間違いはなさそうだ。

夜魔の解説

夜魔(Nightstalker)1とは、MTGのクリーチャー・タイプの1種である。黒マナに属しており、やはり沼地に関連する土地に現れる。

2020年8月現在、夜魔はドミナリア次元にのみ確認できるクリーチャーとなっている。以下の地図で夜魔の分布を確認しよう。

上図を見ての通り、夜魔はジャムーラ大陸とジャムーラに比較的近い地域に分布している。

ただし、距離的な近さが種族的な近さに繋がるかと言えば必ずしもそうではない。各地域間で夜魔を比較してみると、実は驚くほど似ていないのだ。同じクリーチャー・タイプを持っているとは思えないほどだ。

その反面、同じ地域にいる夜魔同士には明らかに共通した特徴が認められる。

では、ドミナリア4地域の夜魔を具体的に確認していこう。

アーボーグの夜魔

アーボーグ(Urborg)はドミナリア次元を代表する黒マナが豊かな島である。

アーボーグの夜魔クリーチャー・カードは3種類。カードセット「ミラージュ」に収録。イラストは全てCliff Nielsenが担当している。

AR4195-4196年のミラージュ戦争では、ケアヴェクの配下となったアーボーグの夜魔たちがジャムーラ北西地域で要人暗殺などの活動を行った。

アーボーグの夜魔は影や煙のようなあいまいな身体をしている。空を漂う異形型の残忍な影(Feral Shadow)の他、以下のような人型と豹型が確認できる。

アーボーグの豹(Urborg Panther)は豹型の夜魔である。アーボーグの地には黒豹や豹人が生息しているので、豹の魔物がいるのは当然なことに思える。

アーボーグの豹はカードのメカニズムの点で最も注目された夜魔であろう。ミラージュの3種の夜魔を生け贄に捧げることで、ライブラリーから夜のスピリット(Spirit of the Night)を直接呼び出すことができるのだ。MTG史上初の合体カード・メカニズムである。

ちなみに夜のスピリットのイラストも夜魔3種と同じくCliff Nielsenが描いている。

吐息の盗人(Breathstealer)は人型の夜魔である。

吐息の盗人はミラージュの夜魔3種の中でも短編や記事での露出が最も多く、より細かい設定が判明しているカードである。

吐息の盗人はアーボーグの暗殺者組織を形成している。人語を解し、個人名を持つことも判明している。

アーボーグ・ストーカー(Urborg Stalker)という名前のカードがカードセット「ウェザーライト」に収録されているが、クリーチャー・タイプは夜魔ではない(初出時はアンデッドで、現在はホラーに修正)。

アーボーグのクリーチャーで、名称に「ストーカー(Stalker)」が含まれ、なおかつイラストはCliff Nielsenの手によるものだ。もしや設定的にはこれも夜魔と同等の存在ではなかったろうか?

シミアの夜魔

シミア(Shimia)は西ジャムーラ亜大陸北東の海岸地帯である。

ここにはMTG史上初の夜魔であるシミアの夜魔(Shimian Night Stalker)がいる。手足の非常に長い緑色の悪魔(デビル)風の人型で、衣服は着ていない。逆立った髪、尖った大きな鼻と耳を持ち、牙がある。

コミックElder Dragonでは、古龍パラディア=モルス(Palladia-Mors)が黒の魔力貯蔵器(Black Mana Battery)を用いてシミアの夜魔1体を召喚している。この夜魔は会話が可能であった。

シミアの夜魔クリーチャー・カードは1種類のみ。カードセット「レジェンド」に収録。

ダクムーアの夜魔

ダクムーア(Dakmor)はカリマン地方北部の塩沼地帯2である。

公式解説書The Official Guide to Portal Second Ageによると、ダクムーアの夜魔は沼の女王トジラ(Tojira)が魔法で生み出した黒マナのクリーチャーである。この種族の誕生はカードセット「ポータル・セカンドエイジ」現在から10年前の出来事である。

外見的特徴をまとめると、漆黒から白に近い灰色系までの体色をした、やせぎすの悪魔(デビル)に似た人型をしている。髪の毛が逆立ち、顎は尖って突き出し、額は狭く、耳と鼻はなく(外から見たところ確認できず)、釣り目には瞳孔や虹彩はなく、鋭い沢山の歯がある。

スラン帝国の遺物である機械兵器や乗り物を利用するが、衣服の着用はまれだ。

ダクムーアの夜魔クリーチャー・カードは8種類(最も多い)。カードセット「ポータル・セカンドエイジ」に収録。その他の複数のカード・イラストにも描かれており、種族としての存在感がある。

ナカイヤの夜魔

北ジャムーラ大陸ナカイヤの夜魔に関しては、本記事前半で解説した通りである。

ナカイヤの夜魔クリーチャー・カードは湿原のストーカー(Fen Stalker)1種類のみ。

夜魔のまとめ

夜魔は「夜(影・闇)の魔物」という漠然としたイメージを共有した黒に属するクリーチャー・タイプと言える。悪魔的な「デビル」や影のような姿の「シェイド」とは部分的に似た面があるものの、「夜(影・闇)」への結びつきがそれらとは一線を画する特徴となっている。

夜魔はドミナリア次元の4地域(アーボーグ、シミア、ナカイヤ、ダクムーア)でのみ存在が確認されている。各地域ごとに特色を備えている。

ほとんどの夜魔が人型をしているものの例外はあり、アーボーグには人型でないタイプも認められる。さらにアーボーグの夜魔は非実体の影のような姿をしているが、その他の地域の夜魔は実体を持った生き物に見える。また仮に人型であってもその形態には幅がある。

シミアとダクムーアの夜魔の外見は共通点が多いが起源は全く別である。シミアの夜魔はドミナリア伝説時代にはすでに存在しており、一方でダクムーアの夜魔はドミナリア近代に魔法的に創造された新しい種族である。

ある種の夜魔は知能を持っている。アーボーグの吐息の盗人やダクムーアの夜魔は組織を構成しており、社会性が認められる。シミアの夜魔は少なくとも言葉をしゃべるだけの知能とコミュニケーション能力がある。

さて、以上で解説はおしまいである。

夜魔は2020年8月現在で12種類のカードしか存在せず、最後にカード化されてから20年以上新種も登場していないマイナー種族である。半ば忘れ去られた種族であるが、近年のウィザーズ社はマイナー種族を唐突にピックアップしてくるので油断はできない(例:ブラッシュワグ)。そういうサプライズは個人的に大歓迎だ。新種の夜魔が登場することを願ってやまない。

では今回はここまで。

湿原のストーカーと夜魔の関連記事

MTG史上初の夜魔カードの収録されているカードセット「レジェンド」のリスト

マイナー種族記事

- 読みは「やま」もしくは「よま」

- 塩沼に関しては塩の湿地の記事を参照